Page 11 - INHERITAGE no.18

P. 11

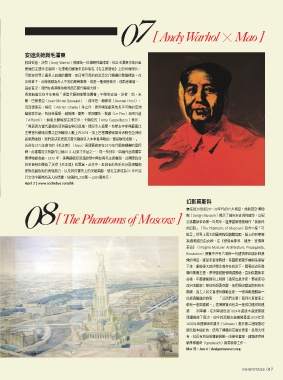

07 [ AndyWarhol Mao ]

安迪沃荷與毛澤東

假如安迪‧沃荷(Andy Warhol)被視為一位策略性藝術家,他以毛澤東作為巨星

畫像的主題手法高明。毛澤東的圖像來自印製在《毛主席語錄》上的肖像照片,

可能是世界上最多人認識的圖像,是日常可見的政治及文化極權的象徵標誌。在

沃荷筆下,此像被視為令人不安的威脅象徵,或是一種滑稽模仿,或兩者兼備。

這是首次,我們在香港晚拍看見西方當代藝術大師。

香港蘇富比在今年春拍「現當代藝術晚間拍賣會」中帶來安迪‧沃荷、尚‧米

榭‧巴斯基亞(Jean-Michel Basquiat) 、達米恩‧赫斯特(Damien Hirst),

及亞德里安‧格尼 (Adrian Ghenie)等之作,更同場呈獻其他炙手可熱的亞洲

藝術家作品,包括林風眠、趙無極、劉野、草間彌生、黎譜(Le Pho)及阿凡迪

(Affandi)。蘇富比藝術部主席艾米‧卡佩拉佐(Amy Cappellazzo)表示:

「熱衷西方當代藝術的亞洲藏家與日俱增,情況令人振奮。有鑒去年參與蘇富比

主要當代藝術拍賣之亞洲競投人數上升29%,加上巴塞爾藝術展等活動在亞洲地

區氣勢強勁,我們遂決定把西方當代藝術引入本季香港晚拍,實是順理成章。」

沃荷在1973年創作的《毛主席》(Mao)見證藝術家在1970年代風格轉變的里程

碑。此畫屬於沃荷創作22幅50 X 42英寸作品之一,同一系列中,四幅作品現屬重

要博物館收藏。1972 年,美國總統尼克遜訪問中國並與毛主席會面,此國際政治

的重要時刻帶給了沃荷《毛主席》的靈感。此作中,紅與金的色系充分展現藝術

家對炫麗色彩的表現能力,以及其於畫布上的決絕果斷,使毛主席成為70 年代流

行文化中最時尚迷人的偶像。估價約1,200萬∼1,500萬美元。

April 2|www.sothebys.com/hk

08[ ThePhantomsofMoscow ] 幻影莫斯科

囊括從20世紀20∼30年代的六大項目,倫敦設計博物

館(Design Museum)揭示了城市未實現的建築,以紀

念俄羅斯革命第一百周年。這棟建築物被稱作「莫斯科

的幻影」(The Phantoms of Moscow)包含一座「可

能是」世界上最大的圖書館與蘇聯宮殿,紙上的列寧像

高過美國自由女神,在《想像莫斯科:建築、宣傳與

革命》(Imagine Moscow: Architecture, Propaganda,

Revolution)展覽中共有六項新一代建築師和設計師想

像的項目,雖從未實現興建,其圖紙被當作藝術品保留

下來,象徵偉大的理想主義存在的當下。隨著政治形勢

轉向集權主義,夢想曾經變得晦澀黑暗,直到俄羅斯革

命後,年輕建築師和工程師(通常也是作家,藝術家和

政治活動家)熱切地想要改變,他們想改變莫斯科的天

際線,為工人和文盲提供模範住家,一張海報提醒每一

位經過鐵道的旅客──「公民們注意!每列火車餐車上

都有一座圖書館。」這場展覽也包含一座成功建成的建

築──列寧墓,在列寧逝世的1924年這座木造建築被

連續裝修了兩次,如今的混凝土結構陵墓是1929年至

1930年由建築師休謝夫(Schusev)基於第二座陵墓的

簡化版本設計的,使用了磚牆和花崗岩表面,並用大理

石、拉長石和斑岩鑲嵌裝飾,由著名畫家、建築師伊格

納季耶維奇(Ignatievich)負責裝修工作。

Mar 15~Jun 4|designmuseum.org

017